���������u�ӂ��̊C�v2���N�L�O���[�N�V���b�v

���ƁE���c�o�t���w�ǂ�Ȑl�ł��������������Ȃ�u���x

���ƁE���c�o�t���w�ǂ�Ȑl�ł��������������Ȃ�u���x

����Ƌ��s�̓���̌m�Õ��i

�y11���̌m�Õ��i�z

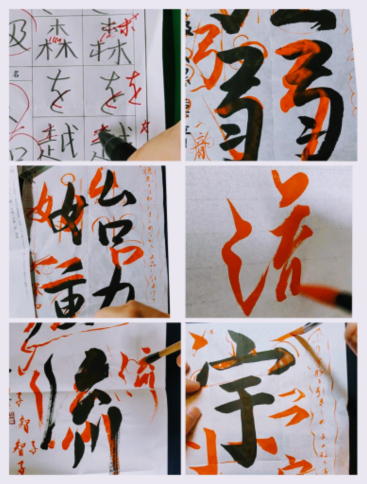

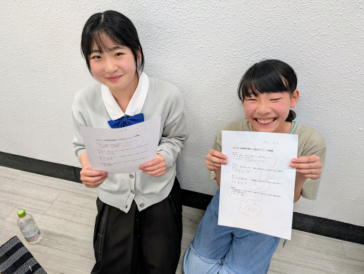

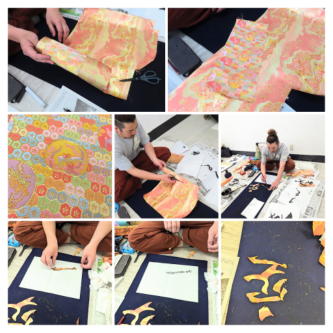

�Z�e�[�}�́w���C���o�錾�t�x�@�`�n�쏑���u�S�����V�ё��v�Ƀ`�������W���܂����I

�M�ȊO�̃A�C�e�����g�����ƂŁA�\�z�O�̏����ɐV���ȕ\���ɖڊo�߂���A�M�̓�����g���ȂĒm�邱�Ƃʼn^�M�͂����サ���肵�܂��B

����ɂ��Ă��A�݂Ȃ���A�A�^�}���瓒�C���o�����ɁA�����ɂȂ��đn�쏑���Ɏ��g�܂�Ă��܂����B

�m�������k����̏��V�ё��̎��g�݂̗�n

�@�܂��́A�f�U�C���̉������B��Ȃ̂́u�e�[�}�v�����߂邱�ƁB

���킢���A�������悭�A�������낭�E�E�E�ǂ�ȃe�[�}�ɂ��悤���ȁH

�A���́A�����ȃA�C�e�������Ȃ���A�\����@���H�v���Ă����܂��B

�u�e�[�}�v���[�������邽�߂ɂ́A�ǂ�ȁu���v�łǂ�ȁu���^�v�őg�ݗ��ĂĂ����܂��傤�H

�B�搶�⑼�̐��k����B�̃A�h�o�C�X�����炢�Ȃ���A��i�����I

�����Ƃ��A���N���N������̂𐴏��Ƃ��Ē�o���܂��傤�B

�C�Ō�Ƀv���[���^�C���B�����̍�i�̖��͂������ɐ������邩�[�B

�ǂ�ȓ�����g���āA�ǂ�ȍH�v���������ȁH�Ȃ��A���̌��t��I�̂��ȁH

������́i�R�~���j�P�[�V�����͂�����͂Ȃǁj��������܂��B

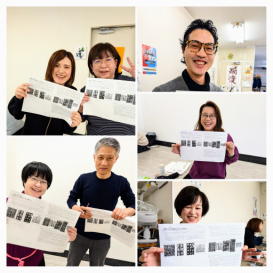

���s���Ă��܂����I�@�`�ϕ���J��30���N���ʊ��W�u��㺔V����̎莆�\����u�E�������v�ƒ������@���i�I�\�v

�܂��Ɋᕟ�B����̉�㺔V�u�E�������v�͂������A�h�g�u���������v�≩�댘�u�����������V�����v�A�ăt�c�u�����l���v�ȂǁA���X�̐��̖��i��ڂ̓�����ɂ��邱�Ƃ��ł��܂����B���N�R���J�Â̏��@����W�Ɍ����āA�݂Ȃ�����A�O�C�O�C�Ƒn��ӗ~���N���Ă���ꂽ�悤�ł��B

���u�ӂ��Ώ�����W�@in���s�v�@�`2025.10.10(��)-10.13(���E�j)

���s�ŏ��J�Ấu�ӂ��Ώ�����W�v�B�S���e�n�Ōm�Âɗ�܂�Ă����F�̊F���܂̗͍���A���s���������قɓW�����܂����B���������܂ŁA�����̂����ɏI���B�����ꂢ�������A�{���ɂ��肪�Ƃ��������܂����I

�y2025�N10���̌m�Õ��i�z

���O���ԃo�����X�Ƃߌ��`�������W�I�@

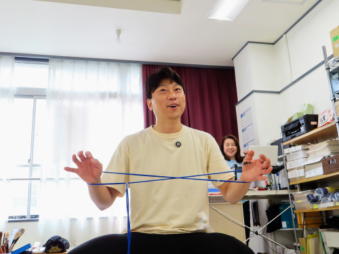

�o�����X�{�[�h�̏�ɗ����ăo�����X���Ƃ�Ȃ���A�Ƃߌ�������ł��邩�[�B�Ȃ�ƁA�P�O��ȏ㐬�������鐶�k������B�݂Ȃ���A����ʂ������قǏ�B���Ă��܂��B

�y2025�N9���̌m�Õ��i�z

����b���@�e�X�g�ō����_�I

�y2025�N8���̌m�Õ��i�z

�Z�^�M���y�₩�ɂȂ�̑����[

�y2025�N7���̌m�Õ��i�z

�Z�w�o�����X����ʁx�ŁA���|��B�ɃA�v���[�`�B�����m�Â����ł͓����Ȃ������C�Â����������܂����B

�E�u�����Ȃ������v�ŁA�����ς��B�`�V���͂���ʂŁu�ڂ�{���v

�Z�w�{���̏��x�ւƓ����g�d�|���h���p�ӂ���Ă��܂��B

�E�ǂ��������A�����Ƃ��������̌m�ÂɂȂ�낤�H

�E�Ăł����K�Ɏ��g�߂�K����

�Z�V���N�e�B�}�b�g�Ə����A��͂�A�������Q�ł��I

�Z�ҏ��������Ă��܂����A�݂Ȃ�����₩�ɏ����y����ł���Ă��܂��[

l

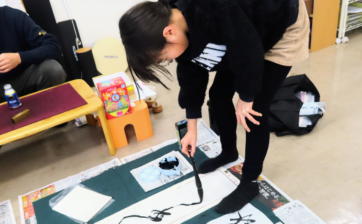

�Z�u���{����������ȏ����R���v��ڎw���A�`�h�Z�p����g���Ȃ���S���������̐R�����s���܂����I

�E�����W�̐R���I�@

�y2025�N��6���̌m�Õ��i�z

�Z����i�����c�S���������u�ӂ��Ώ�����W�v�̐�����i�����������܂����I

�Z�̑��E�E�E�e�[�}�́u�Q��v�B�����̎������コ���邱�Ƃ��A���h�ȏ��̌m�Âł��B

�Z��b���@�u���c�v�E���E���̏����j�ł͖���Z�l�i�h�g�E���댘�E��Ѓt�E�ăt�c�E�������E�����j���A���������`���q�����̏����j�ł͍���E�����E��������C���ɂ��Ȃ���A���ꂼ��̎���̏����𑨂��Ă����܂����B

���ʓI�ɌÓT���@���K�����Ă��܂��B

�y2025�N5���̌m�Õ��i�z

�����w��̑��Ȃǂ́u�����Ȃ������̌m���v�����邩�炱���A�u���������̌m�Áv���[�����܂��B

���u����I�ɋ������v�ł͂Ȃ��u�Ƃ��Ɋw�сA�Ƃ��ɖ��������v�������Ă��܂��B

���g�̂̃o�����X�ƐS�̈������ށA�V���o�̏����v���O�����I

���y�����̏��Əo������z�@�O��N�̏��̗��j�����ǂ�A���������̈�M��

�����Ɋw�сA�S����Ă�@�\AI����������͂�

������I��ŁA�S�g�ŏ����Ă����\�\�����̊y�����̓R�R�ɂ���

���u�ӂ��Ώ�����W�v�Ɍ������^���Ȍm�Â̎��ԁ[

�����V�ё��A�J���I�\�\�M����������Ƃ��A�V���ȁg���h�����܂��B

�y2025�N4���̌m�Õ��i�z

���炾�̎��������ƁA�������̎��i�o�����X�j�������Ă������̂ł��B�o�����X�{�[�h���q���g���Łu�O���R�|�[�Y�v�B�Ȃ��Ȃ��ɁA�����Ō��ʓI�ł����h

�֘A�L���c�����������������R�c

�����Ԍ��C���ŃX�C�[�c�^�C��

���C���C�Ɣ����������Ԃ��������Ă��܂��B

�A�V�X�^���g�݂̂Ȃ���Ɓu���ȁv�̕��Ɂ|�B��͂�A�����͌��Ⴂ�ɑf���炵�����̂ł����I���̊������A�܂��A���k�̊F����Ƃ��m�Âŕ����������Ă��������Ǝv���܂��B

�y2025�N3���̌m�Õ��i�z

���g�A�^�}�̐����h�́A���N���̑��܂Ƃ߁I

���P�O�O�_���_���߂łƂ��������܂��I

�y2025�N2���̌m�Õ��i�z

�o�����X�{�[�h��q���g�������p�����w�����̌m�Áx�ŁA���������y�₩�Ȕw���̓����������o���Ă����܂����B

�y2025�N1���̌m�Õ��i�z

���֘A�L��

���֘A�L��

���������k�̊F��������@����W�u�����ς�v�Ɍ����āA����i�Â���Ƀ`�������W�I

���֘A�L��

�y2024�N1�Q���̌m�Õ��i�z

���֘A�u���O

�u�M�������o���I�v

�u����ʈ�ŌÂ̐g�̐��v

�u�����A�������ɖ����ɂȂ�̂��v

�����@����W�i2025�N3��19���`3��23���j�Ɍ����āA��i����I

���֘A�u���O�@

�u����i����I�v

�u�ǂ�I�ł͂Ȃ��A����I�v

���֘A�u���O

�u�Տ��̂�����v

���֘A�u���O

�u�z�Ɏn�܂�z�ɏI����v

�y2024�N11���̌m�Õ��i�z

�����@����W�u禁`�����ς�v�Ɍ����āI

���N�R���G�ی�r�u���܂����M�������[�v�ł̏���i���\�Ɍ����āA�������k�݂̂Ȃ�����A���̂������ɕM�𑖂点�Ă��܂��B

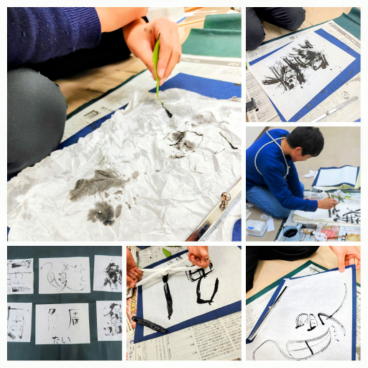

���ᎏ�f�ڂ̎�{�ʂ�ɏ����Ă�OK�A�D���ȌÓT�̕����ŏ����Ă�OK�I�@

���ɁA�ʊw���̕��́A�ÓT�Ɋ�Â��Đ����𐧍삷��u���ӕ��v�Ƀ`�������W���܂����B

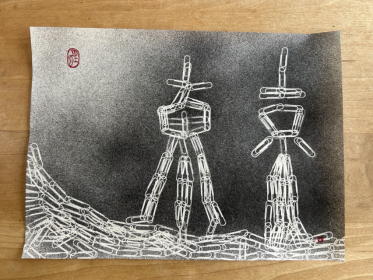

�u�M�ȊO�̓���v���g���āA�u�����Ȃւ������v���A�u�������ʂ�v�ɏ����ăf�U�C������\�Ƃ��������邩�炱���A�����ɂƂ��Ă��z��O�̃A�[�g�\������яo���Ă�����̂ł��B

���֘A�u���O�F�u�����邱�����Ⴊ�݁��A�[�g�����v

����b���@�e�X�g�łP�O�O�_���_�I

�y�֘A�u���O�z

�y2024�N10���̌m�Õ��i�z

�����̉H�ŏ�������A�O�����ŏ�������A�ł������M�ŏ�������\�B���悢��A���N�O���J�Â̏��@����W�Ɍ����Ďn�����܂����I

����9��u���@����W�v in �G�ی�r���܂����M�������[ 2025�N3��19���`3��23��

���@����ł́A�����납��u�S�g��"��"�����t�ɍ��߂�m�Áv�����Ă��܂��B����̍�i���A�u��肭�������v�ł͂Ȃ��A�w�S�n�悭�����x��Nj����钆�Ő��܂ꂽ�w�{���̏��x�ł��B�{���̏��́A����l�̐S�ɒ��Ɍ�����^���܂��B���ЁA���k�̊F����̏���i�𑶕��ɖ��킢�A�S�g�������Ă݂Ă��������B

���u�����Ȃ����̌m�Áv���[���I�@�S�g���ق���āg�ʂ�h���ǂ��Ȃ�S�n�悳��������@����A�����������Ă��܂��B

���]�ׂ邩�炾

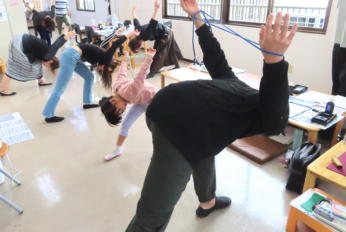

���݂Ȃ���A�X�e�L�ȕ\��Ōm�ÂɎ��g��ł���Ă��܂��[

�֘A�u���O

�y2024�N9���̌m�Õ��i�z

��Ì��c�Ƌ��s�����̓���ł́A�w�N�����𗬂����Ȃ���A�q�������������𑶕��Ɋy����ł��܂��B

����l�̐��k����́A���Q���̂P�T�C�Y�̉ۑ��i�̐�����B�O��Ƃ��āu���Ⴊ�m�Áv�ȂǂŁA�S�g���X�b�L�������܂����B

���֘A�u���O

���S���ŗD�G��

�Ă̑n�쏑���S�����i����́u�����v�j�Ő����T�q���S���ŗD�G�܂��l������܂����I�n�Ǝ��ƈ�ȊO�́A���ƁA�S�ĂP�O�O�ς̃O�b�Y�B�����^���[�ƃX�J�C�c���[�̃V���{���b�N�ȕ\���A�N���b�v�ɂ���ēs��I�ȕ��͋C���A�n�̔Z�W�Ŗ�̊X�̌������Ȃǂ��\���B�{���ɑf���炵����i�ł��I

�y2024�N8���̌m�Õ��i�z

�����������ŏ��������ς��\�@�o�����X�g���[�i�[�̏��M���l�Ắu�Ђ��g���v�ŁA�u���K���Ȃ��Ă���肭�Ȃ��v�Ƃ����̌����������Ă��܂��B

���u�J���_���N����v����u�M���N����v�B�u�J���_�����Ⴊ�ށv����u�M�����Ⴊ�ށv�B�������������̃X�^�[�g�n�_�ł���n�M���N�M�B�O��Ƃ��Ă̐g�̊��o���m�Â��A�݂�ȂŊy����ł��܂��B

���֘A�u���O

�u�w�͐L���ׂ����H�v

���֘A�u���O�@

�u���Ȃ̌��ʓI�ȕ��@�v

�u�������ւ̑����v

�u�����Ɍ��t�ɐ������v

�u���Ȃƍb�����v

�u�R���`�L�Ɖ��z�m�v

�y2024�N7���̌m�Õ��i�z

���̌m�Â̊�{�́u�Տ��v�ł��B�Â̐l�̏������������ɜ߈˂����悤�Ƃ�����g�݂ł����A�{���̗Տ��Ƃ́A�������̑O��ɂ��������◧�����Ƃ������g�̐��܂ł����߈˂����悤�Ƃ�������ł��B

�����A�֗������������Ɂu�J���_���Ȃ��v���������Ă��錻��l���A�Ȃ�ɂ��Ȃ��ŁA�i�g�̐����܂ށj�{���̗Տ�����������͍̂������ɂ߂܂��B�Ⴆ�A�×����A�E�菑���̐l�ɂƂ��Ă͉��悪�E�ɂ�����g�̐����u���R�v�������̂ł����A����l�́u�E�ɂ�����Ȃ��v�Ƃ����s���R��������O�ƂȂ��Ă��܂��B

�����Ȃ�u�����m�Áv�����Ă��A�����ɏ��@�̃x�[�X�ƂȂ�g�̐����Ȃ��܂܂��ƁA���Z�@�͐g�ɂ��͂��͂���܂���B�����ŁA���@����ł́A�u�����Ȃ����̌m�Áv�̂ЂƂƂ��āA�g�̐����@���𐏎��݂���悤�ɂ��Ă��܂��B

�����Ƃ��A�����Z�I�ȃg���[�j���O�ɂ͗���܂���B�Â̐g�̐��i�Ⴆ�A���悪���R�ɉE�オ��ɂȂ�Ƃ������j�́A���܂����A�l��̐g�̂̒��ɐ���ł��܂��B��Ȃ̂́A���ɋ����Ă��鎩�R�̐g�̐���j�Q���鉽�����u�����Z�v���Ă������Ƃł��B

�������A�Ђ��Ƃ��o�����X�{�[�h�Ȃǂ��g�����g�����сh��ʂ��āA���ꂼ��̐g�̐��Əo����Ԃ��y����ł����܂����B

�y2024�N6���z

����������ŊJ�Â����u�ӂ��Ώ�����W�v�Ɍ����č�i����I

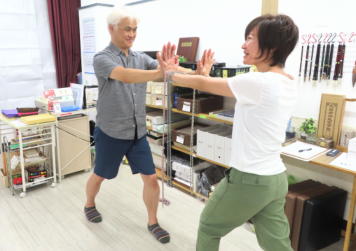

���{���̏����m�Â��������邽�߂́u�����Ȃ����̌m�Áv�i�o�����X�g���[�j���O�Ȃǁj�ɂ��A�݂Ȃ���ϋɓI�Ɏ��g��ł��܂��B

���u�����킩�邳�v

���X�e�b�v�A�b�v�R�[�X

�������k����ł��u��l�̏��v���w�Ԃ��Ƃ��ł���X�e�b�v�A�b�v�R�[�X�A���������܂ŁA�D�]�ł��B

���u���w�������l�̏��I�H�v

�Z2024�N�T���̌m�Õ��i

�Z������B���邩�ǂ����̌���I�ȃ|�C���g

�Z������B���邩�ǂ����̌���I�ȃ|�C���g

�Z���Z�@�̃J�x

�Z�������ł���������

�Z��낤�Ƃ��Ȃ��Ă��ł��邱�ƂɋC�t���ꏊ

�y��l�̏��̊w�с`2024�N5���z

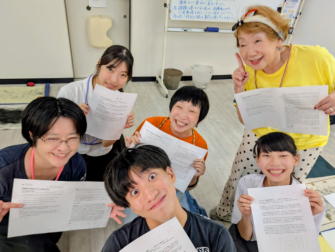

��ʌ��J�̏����u�����I�����C���iZOOM�j�ŊJ�Â��܂����I

��u���̊F����̔������ǂ��A���������܂ŁA�ƂĂ��L�Ӌ`�Ȏ��Ԃ��߂����܂����B

��u���̊F����̔������ǂ��A���������܂ŁA�ƂĂ��L�Ӌ`�Ȏ��Ԃ��߂����܂����B

�y���@����W�u沗V�v�`2024�N3��20���`24���@in�G�ی�r���܂����M�������[�z

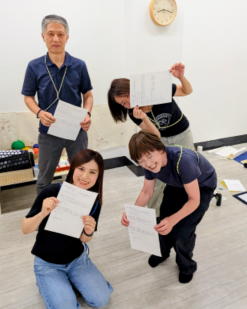

�V��ɂ͌b�܂�܂���ł������A����҂̕��ɂ͐����ƌb�܂�܂����B�A��ۂɁu���̂��������I�v�̃��b�Z�[�W�����������鏑���W�A���k�̊F����̑f���炵����i�ɂ���Ď����ł��܂����I

������W���x���Ă��ꂽ�A�V�X�^���g�݂̂Ȃ���Ɓ\

�Z2024�N3���̌m�Õ��i

�����Ɋw���A�Љ�l�A�D�w������o�����X�{�[�h�Ə����̖����ȊW�𖡂���Ă���܂����B

�Z2024�N2���̌m�Õ��i

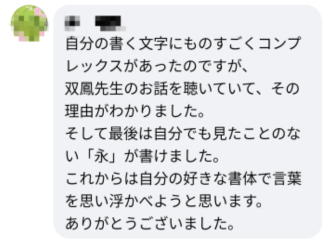

���p�ƁE����M�Ⴓ���ɋ�������u���ɐ����܂ށv���A���̌m�ÂŎ����B���k����B�̑z��O�̃��A�N�V�����ɁA�V���ȏ��̌m�Ö@�Ƃ��āA�傫�ȉ\���������Ă��܂��B

�������őI���t���������őI�f�U�C���Ł\�@�O���J�Â̏��@����W�u沗V�v�Ɍ����āA�������k�̊F����i����I

���o���ΐL�т�I���\�̋@������ō��̏��@�Z�p�̌����܁@�\���@����W�u沗V�v�Ɍ����Đ������d�グ�܂���

�y2023�N1�Q���̌m�Õ��i�z

�Z�������k������u�����ď����Ċ�����J�����_�[�v����I�@��\��i�͎����s���c�w�O�x�X�ɓW�����܂��`�Q�O�Q�S�N�P�����{�\���{

�Z���@����W�u沗V�v�Ɍ����ĘB����I

���Y�N����y�������Ԃł����I

�y2023�N11���̌m�Õ��i�z

������2024�N�������郏�[�N�A�u�����āE�����āE������J�����_�[�v���J�Â��܂����I

�y2023�N10���̌m�Õ��i�z

���C�O�]�ɂȂ��Ă��A�I�����C���Ōm�Â𑱂��Ă���鐶�k���[

����������ǂ��납��������Ȃ��Ȃ�A�J���_���y�₩�ɂȂ鏑����ڎw���܂�

���R���J�Â̏��@����W�u沗V�v�Ɍ�������i���삪�{�i�n���I

�y2023�N9���̌m�Õ��i�z

��ςɌ������c���ł������A�u��ɗ�v����n�܂�m�ÂŁA�S�g�𐮂��Ă����܂����B

�O��Ƃ��āA���L���`�C�C�u��v�ɂ��邽�߂̃o�����X�g���[�j���O���B

�V�����g��������h�o�����X���ʂ���l�C�B�����̏�����ς��邾���ŁA�^�M�݂̍���������Ɖ��P�������̂ł��B

�ʌ^�E�u�`�^�E�Θb�^�E�ⓚ�^�E�E�E���p�Ȏ��ƌ`����������邱�ƂŁA�݂��ɗǂ��h����^�������Ă��܂��B

�y2023�N8���̌m�Õ��i�z

�����������ł����K�ɉ߂�����悤�A�S�g��u�₩�ɐ����Ă����܂����B

�������Ăł����K�ɉ߂�����g�̂��|�B���ꂼ��̐g�̊��o���m�Âň����o���Ă����܂��B

��2023�N7����

�Z���i�̕l�ō������I�@�M��ɑS�g�̗͂�ʂ��A���ʓI�Ȍm�Âł��[

������̎q�c�o�������ƈꏏ�ɁA�l�����H�����Ă������߂̌m�Â����܂����B

���݂�ȂŐS�����߂āu��v�B���X�܂Ŗ����ꂽ����ɁB�����A���ꂾ���ŁA���₩�ɂȂ��Ă����܂��B

���ċz��[�߁A�p���𐮂��A���Ō��t���Ă����ƁA�\����L���ɂȂ��Ă������̂ł��B

����l�̐t�I�@�S����������Ƀ`�������W���܂����\

��2023�N6����

���݂Ȃ���A�{���ɃX�e�L�ȕ\��I

��2023�N5����

���Ă̏��V�ёS�����

�@�ۑ�́u��v�B�X�|���W�⎕�u���V�A���w�D�A���̍��ȂǁA�M�ȊO�̓���������āA�f�U�C���������y���݂܂����B

����l�̐��k����́A�ÓT�̃A�����W�Ƀ`�������W

���`�V�A�A�����A��^���ȂǁA�ÓT�Ɋ�Â�����i�Â�������܂����B

���������k����A�o�����X�g���[�j���O���y���݂Ȃ���A�����������コ���Ă����܂����B

��2023�N4����

���������O���O���ȕ����A��������������I�H�@�o�����X�{�[�h�Ə�����g�ݍ��킹��ƁA�V���Ȕ�����������̂ł��B

���������k����A�S�Z�̂��o�����X�悭�����Ă���Ă��܂��B

��2023�N�R����

����������n�߂�u�{���̏��̌m�Áv�B���₩�ȗ��������A�������������̑O��ł��B

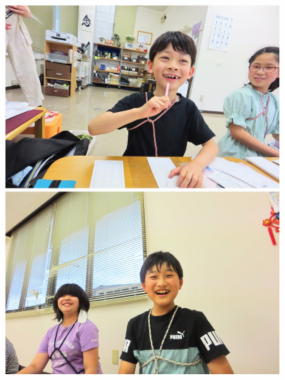

�Z�������k�݂̂Ȃ�����A�C�L�C�L�ƌm�Â����Ă��܂��B

���S�g�𐮂��Ȃ���A���Ɏ��g�݂܂��B

���݂Ȃ���A�����\���Ă��܂�(�L���M)

�����́u�ō��̌��N�@�v�ł��B�S�g���ɂ߂Čċz��[�߁A���Ȃ�|�p���������o���Ă����܂��B

���܂��́A�u����m��v���Ƃ���\���w�̎��Ԃ���ɂ��Ă��܂��B

���̂����S�g�𐮂��Ȃ���A���̌m�Âɗ�݂܂��B

���I�����C�����݂̂Ȃ�����A�R�c�R�c�ƌm�Âɗ��ł��܂��\